Brebis, Saint Martin d’Arberoue (2017)Rencontre avec le Pays basque

Expériences des Guides-enquêtes

2017 et 2019 | Sous la direction de Cyrille Marlin et Rémi Bercovitz

Ce travail de recherche a débuté en 2017 à l’occasion d’un projet-séminaire d’étudiant à l’ENSAP Bx. J’ai ensuite continuer le travail par l’invitation de Cyrille Marlin à rejoindre l’équipe d’intervenants en 2019.

La démarche initiale est une recherche sur les représentations locales du paysage et la concertation des populations des territoires en question. Nous supposons que la seule lecture de paysage et l’investigation géographique ne suffisent plus à transcrire la réalité du paysage. Le regard de l’habitant fait désormais partie intégrante des informations que doit appréhender l’étude de paysage. Pour répondre à ce nouveau besoin, le paysagiste doit donc se familiariser avec des méthodes d’enquêtes sociales souvent issues des sciences humaines, tout en trouvant un moyen de faire parler de paysage. Nous nous sommes intéressés à l’élaboration de méthodes pour recueillir les représentations locales auprès des acteurs que sont les habitants, les commerçants, les gestionnaires du territoire en Pays basque. Nous avons concentré nos réflexions sur les méthodes d’enquête et de rencontre, mais aussi sur les modes de restitution de ces savoirs locaux de la restitution collective à la fabrication de livrets.

En parallèle de la recherche inductive des méthodologies, je me suis chargé de la mise en page des connaissances recueillies, sous la forme de trois tomes (un par session de travail). Ils rassemblent un total d’environs 2500 courtes descriptions des relations entre humains et non-humains.

Une partie de ce travail a donné lieu à la rédaction d’un article pour la revue Openfield. Il traite de mon expérience en-tant-qu’étudiant sur la relation du paysagiste vis-à-vis des paroles des habitants. Je relate les différentes expériences des rencontres et des moments de rédaction en groupe. Ceci permet d’aborder la notion de diversité des paroles dans le projet de paysage et de mettre en garde contre une prétendue expertise des savoirs du paysagiste.

Ressources supplémentaires

Promenade avec un agriculteur sur ses terres, en allant rencontrer son troupeau.

Discussion et prise de notes tout terrain.

Visite d'une exploitation avec une éleveuse de chèvres.

Discussion au milieu du troupeau de chèvres.

Le livret réunissant une partie des histoires récoltées auprès des agriculteurs et paysans.

Restitution du travail de recherche par les étudiants en 2019. Les personnes rencontrées dans les semaines précédentes étaient invitées à l'ancienne école d'Oyhercq.

Restitution du travail de recherche par les étudiants en 2019. La présentation de quelques histoires récoltées se poursuit par les réactions et les discussions qui complètent les thématiques abordées.

Restitution du travail de recherche par les étudiants en 2019. La présentation de quelques histoires récoltées se poursuit par les réactions et les discussions qui complètent les thématiques abordées.

Restitution du travail de recherche par les étudiants en 2019. Après les échanges et les concertations studieuses, la discussion se prolonge autour d'un verre dans la cour de l'ancienne école.

Restitution du travail de recherche par les étudiants en 2019. Après les échanges et les concertations studieuses, la discussion se prolonge autour d'un verre dans la cour de l'ancienne école.

Les chemins de randonnées | L’entretien des hauts versants permet non seulement de préserver l’image des paysages emblématiques basques mais aussi les chemins qui sont désormais utilisés par les randonneurs. Dans la vallée de Garralda, on compte 3 km de chemin de randonnée passant devant les fermes et par les montagnes. De plus en plus de groupes de randonneurs arpentent ses paysages depuis une dizaine d’années. Ces chemins réhabilités ont été longtemps délaissés par les hommes à part par certains agriculteurs.

La reconquête de la forêt | Avant, les bas de parcelle étaient entièrement pâturés, aujourd’hui, les besoins ne sont plus les mêmes et on rencontre une volonté de laisser la végétation se développer pour former des bosquets dans les espaces les plus difficiles d’accès. Cela permet de fournir de l’ombre et un complément d’alimentation aux brebis. Cela créé également un environnement favorable à l’élevage en plein air de cochons qui mangent les glands et châtaignes. L’élevage de ces deux animaux est complémentaire car le cochon boit le petit lait, très polluant. Le cochon joue donc un rôle de dépolluant naturel et la brebis contribue à son alimentation. Pour éviter que les cochons n’abîment trop leur espace de vie, il faut prévoir un espace d’un hectare pour deux cochons, proportions souvent non respectées ce qui crée des parcelles entièrement désherbées où les effets d’érosion se font particulièrement ressentir.

La courte vie de l'agneau | Les agneaux que l’on fait naître au mois de novembre et décembre, lors de la saison de l’agnelage sont destinés pour la plupart à l’exportation vers l’Espagne, pays dans lequel il règne une tradition : manger de l’agneau pendant les fêtes de Noël. La production d’agneau au Pays-Basque peut être liée à cette demande et à sa proximité avec l’Espagne en plus de la nécessité de renouveler le troupeau.

Mon arrosoir | Il y a quatre kilomètres de réseau principal qui ressort sur chaque exploitation, enterré à 1m20 de profondeur pour ne pas craindre le gel. Chaque agriculteur aménage son propre réseau secondaire sur ses champs. Pour arroser les champs il faut utiliser des bobine d’arrosage. Elles ont un système d’avancement, il suffit de les mettre à un bord du champ, programmer la vitesse de 0 à 200m / heure en fonction de la quantité d’eau qu’il faut mettre sur le champ, et les bobines arrose le champ toute la journée, en autonomie.

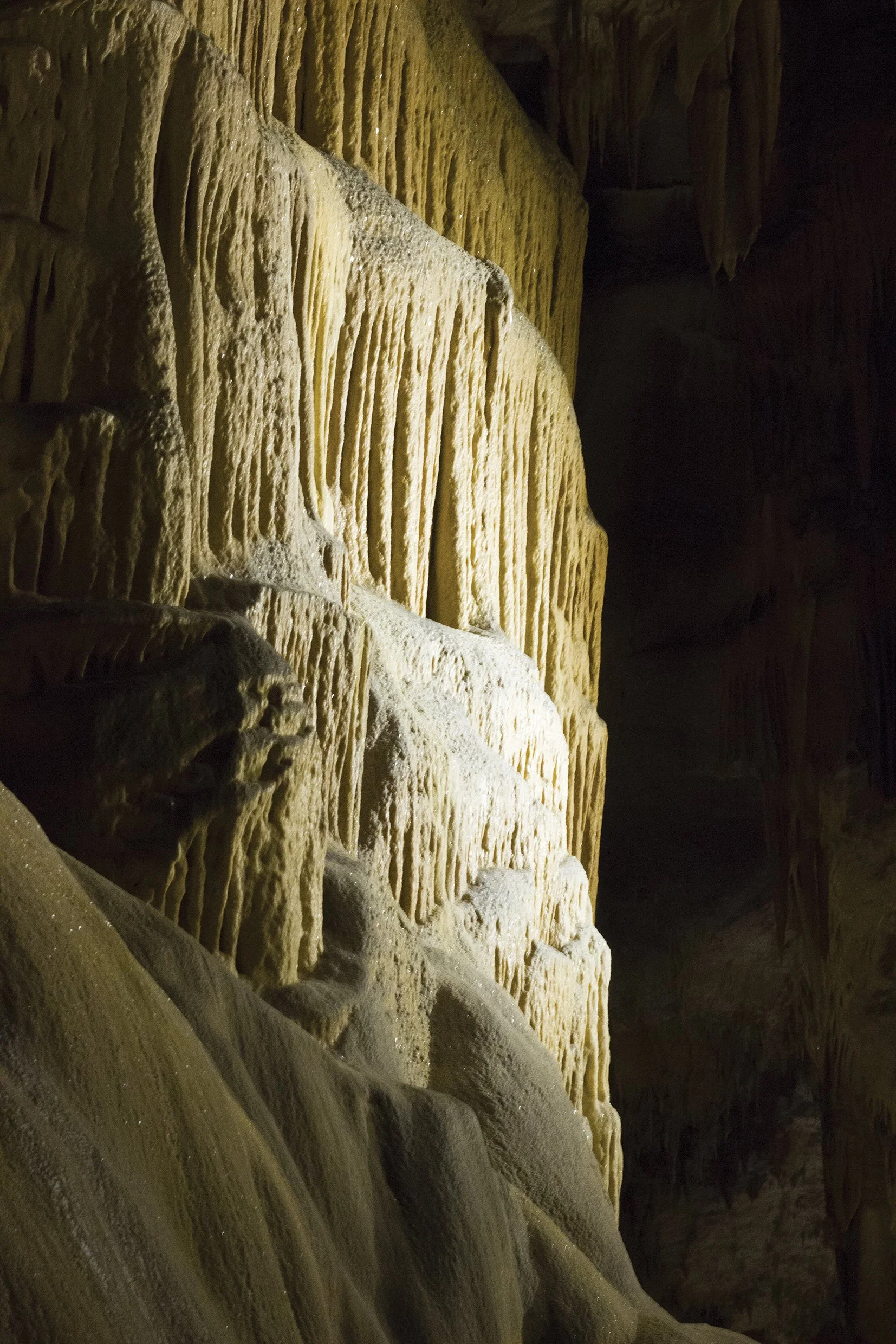

Cascade scintillante | Il y a au coeur de la grotte d'Isturitz, ce qu’on nomme poétiquement la "cascade scintillante". Un amas de calcite, dont la surface est abondamment parcourue par l’eau ruisselante. Certains cristaux restent visibles et parsèment cette cascade. Le temps et le passage continu de l’eau font se déposer petit à petit d’avantage de matière à chaque ruissellement. On peut alors supposer qu’en de temps futurs et lointains, les dimensions de la cascade seront telles qu’elle comblera l’espace et obstruera le passage, condamnant ainsi cette salle de la grotte.

L'anneau dans le groin | Les cochons élevés en extérieur ont la fâcheuse tendance à labourer le sol de leur groin pour y déloger des glands ou racines. Pour éviter qu’ils ne fassent trop de dégâts dans leur pré, on les muni d’un anneau dans le groin pour créer une sensation de gêne lorsqu’ils fouillent le sol.

Le sanglier qui voulait être roi | Tous les cochons élevés en extérieur sont castrés, et ce pour éviter des croisements sauvages avec les sangliers, qui nuiraient bien entendu à la pureté de la race du cochon noir gascon. Mais les sangliers qui vivent dans les bois, aux environs des enclos restent malgré tout attirés par les cochons. On a déjà vu un sanglier attirer tout un élevage de cochons en dehors de leur enclos. Suite à cette évasion, la troupe a suivi le sanglier jusqu’aux rives de la Bidouze. Il aura fallu trois semaines aux éleveurs pour récupérer leurs bêtes, faisant même intervenir des chasseurs pour tuer le sanglier, devenu véritable chef de meute pour les cochons. Les chasseurs, de par leur activité ont une action de régulation des populations de gibier dans ces forêts à proximité des enclos.

Les vautours nettoyeurs | Aujourd’hui le vautour est une espèce protégée. Les chasseurs avaient la mission de le nourrir autrefois afin d’augmenter leur population. Ainsi, on le voit de plus en plus établir son territoire sur les points les plus hauts de la région. Il est une espèce utile car étant un charognard, il joue un rôle non négligeable pour les éleveurs. En effet, le bétail qui meurt en montagne est « nettoyé » par ces rapaces, cela permet d’éviter à l’éleveur de faire appel à un équarrisseur pour se débarrasser de la dépouille. Lorsqu’il a commencé à se développer, les éleveurs comme les troupeaux en avaient peur mais se sont adaptés à leur présence avec le temps, si bien qu’ils n’y prêtent plus attention.

Changement de vache | On observe qu’en règle générale, beaucoup d’agriculteurs ont stoppé l’élevage de vaches laitières en raison notamment des contraintes fixées par la PAC. Les quotas imposés ne seraient pas soutenables au vu des investissements financiers et humains qu’ils représentent. De plus, les tailles des exploitations ne sont plus suffisantes pour accueillir un cheptel de vaches correspondant à une production rentable. On les remplace alors par des brebis laitières. Très souvent, on élève des cochons en plus des brebis, modes de gestion complémentaires qui permettent d’augmenter les revenus.

La pierre rouge du Pays basque | La pierre du Pays Basque était extraite à la carrière d’Itxassou. Pendant longtemps, elle fut utilisée pour la fabrication des meules qui servaient à moudre le grain dans les moulins. Cette pierre étant particulièrement tendre et friable, des particules de sable se désagrégeaient et se mélangeaient à la farine qui était ensuite employée pour fabriquer le pain. Le sable qui était alors présent dans le pain usait les dents des gens : c’est pourquoi l’utilisation de la pierre du Pays Basque pour la fabrication des meules fut interdite par décret royal.

La montagne et la fougère | La montagne désigne les hauts versants des reliefs, ceux qui surplombent les fermes. On y trouve des landes, espaces anciennement pâturés aujourd’hui peu exploités en raison des conditions d’accès et du manque de proximité des parcelles qui s’y situent. N’étant plus pâturées par les troupeaux, s’y développent des fougères Pteridium Aquilinum, l’ajonc Ulex Europaeus et autres herbes qui forment la "touya". Afin de motiver les paysans à entretenir ces espaces délaissés par l’agriculture moderne et donc les paysages du Pays basque, la PAC propose des aides financières à ceux qui continuent de les exploiter. Ainsi, certains agriculteurs viennent encore débroussailler les montagnes chaque année. Les endroits facilement accessibles mécaniquement sont fauchés tandis que ceux les plus escarpés sont entretenus par écobuage. On récolte alors les fougères pour les valoriser tout en adhérant à cette initiative de la PAC. La végétation ainsi récoltée est séchée pour servir de litière, mieux adaptée que la paille à l’élevage de bovins car plus absorbante.

Une histoire de famille | La source d'eau et l’organisation qu’elle engendre fédèrent les habitants autour d’elle. Les familles se la partagent pour en bénéficier dans leurs activités quotidiennes et agricoles. Les membres d’une famille gravitent autour de la ferme familiale : la maison natale est souvent proche de leur nouveau lieu de résidence - union, reprise de ferme. La maison familiale est donc très importante, et se transmet de génération en génération. Par ailleurs, la cohabitation des générations n’est pas toujours évidente. Aujourd’hui, la reprise de la ferme n’est pas toujours garantie.

L'eau s'écoute la nuit | Le réseau d’exploitation des eaux de source est soumis à des pertes, que l’on estime à 30% et qui sont provoquées par des fuites, les activités des pompiers ou encore des prélèvements illégaux. On localise les fuites matérielles la nuit, car il y a moins de bruit et moins d’activités sur le réseau, ce qui facilite l’écoute de l’eau. Les châteaux d’eau et les cuves se remplissent la nuit. En cas de problème sur le remplissage, les informations sont transmises par télégestion directement au siège du syndicat. Il y a toujours un technicien prêt à intervenir en cas de besoin.

Transhumance vers les Pyrénées | L’été, certains agriculteurs font appel à un berger pour faire paître leurs brebis dans les hautes montagnes des Pyrénées : c’est la transhumance. La raison de cette pratique sont les conditions climatiques parfois très sèches qui peuvent sévir dans le Pays-basque en été mais aussi le manque de surface de terres au sein des exploitations. Ceci permet alors de réserver ces terres à la production de fourrage pour l’hiver. À cette période, les terres deviennent alors culture d’avoine, de féveroles ou de triticale, plantes riches en protéines dont les grains sont récoltés pour constituer le fourrage hivernal du troupeau tandis que le reste de la plante est utilisé comme litières. Au cours d’un même été, la terre peut offrir plusieurs fauches, la fauche initiale puis les regains. Autrefois, la tradition voulait que cette transhumance conduise les bêtes vers les terres basses de la région de Banca. Aujourd’hui, ce sont les estives pyrénéennes qui accueillent les troupeaux basques.

La vallée de la pluie | Les environs d’Hasparren et de Bonloc sont connus pour être plus pluvieux que la vallée de Garraldako Erreka. Le phénomène viendrait du fait que la montagne Garralda retiendrait la pluie du côté de son versant nord. Ainsi, les terres agricoles situées au sud ne bénéficient pas d’autant d’eau que leur voisines de l’autre côté de la montagne. Elles sont soumises alors à plus de chaleur, et à des étés plus secs mais sont aussi protégées de la grêle, ennemi des cultures.

Kiwis dans la brume | Le matin, les fonds de vallée encaissés se tapissent de brume. Ce phénomène est lié à l’existence d’un micro climat particulier dans ces espaces. La présence de rivières, et d’une certaine variété de végétation sont favorables aux phénomènes d’évapotranspiration et de condensation qui créent la brume. Ce taux d’humidité dans l’air permet notamment d’éviter qu’il gèle, condition avantageuse pour la culture du kiwi. Afin de protéger au mieux les kiwis, on adapte également la morphologie des structures porteuses des plants en fonction des saisons. En été, les branches de kiwis sont placées à plat sur les tuteurs, alors qu’en hiver, elles sont repliées comme pour former une tonnelle. Seules les feuilles du haut gèlent, tandis que les feuilles et fruits situés en dessous sont protégés. On protège également les plants de la grêle en les couvrant d’une bâche paragrêle. Il s’agit là d’une solution alternative à la contraction d’une assurance et qui s’avère plus adaptée. En effet, en cas de perte d’une récolte causée par la grêle, une assurance ne couvre les pertes que pour un an, alors qu’une grêle impacte les récoltes sur deux ans. L’installation de cette bâche est rapidement amortie tandis qu’une assurance représente un coût annuel.

La borne incendie de Kolorotze | Le réseau pour les bornes incendies doit être d’un diamètre de 100 millimètres, or, celle du quartier de Kolorotze, n’est que de 70 millimètres, le réseau étant plus ancien. Elle ne correspond pas aux normes en vigueur, mais il existe une tolérance de la part des pompiers pour les vieilles installations.